“今天乡下的月亮很圆,后山的土地和院子里的人都沐浴着同样的月光”——当娄底星星中学的童丽芳老师把学生龙睿熙的作文片段发到朋友圈时,她以为只是“分享一篇打动自己的文字”,没想到这条动态像被按下“扩散键”,先是家长群里转,再是本地博主转,最后连微博热搜都飘着“14岁作文杀我”的话题。

我见到龙睿熙时,他正坐在教室走廊的台阶上,短发被风掀起一点,黑框眼镜滑到鼻尖,手指反复摩挲着课本角——和作文里“藏着糖罐子的细腻”不同,现实里的他像株刚抽芽的小树苗,连面对镜头都要往老师身后缩。“昨天妈妈一直在刷我作文的视频,还转到家族群里,我躲在房间里写作业,听见她跟爸爸说‘咱们儿子成小网红了’。”他声音轻轻的,像说别人的事,“可我怕被捧得太高,万一下次写不出来这么好的,大家会不会失望?”

这种“清醒”比作文本身更让人意外。童老师说,作文刚火那会,她兴高采烈跟龙睿熙说“好多人夸你”,没想到孩子抬头问:“有没有人说我写得不好?”她翻遍评论区找了两条“考场作文这样写可能得不了高分”“会不会是AI写的”,龙睿熙盯着看了半天,反而笑了:“没事,至少他们没说我没感情。”

作文里的“糖罐子”是他最不愿提却最清楚的记忆——奶奶去世时他才4岁,连娄底话都不会说,祖孙俩唯一的交流就是“奶奶擦干净手抱他够橱柜上的罐子,舀一勺白颗粒放进他嘴里”。后来到城里读书,他看见厨房的盐罐,以为是糖,尝了一口才知道“原来甜和咸差这么多”。“样子我记不清了,可她围裙上的洗衣粉味,抱我时胳膊上的皱纹,还有糖在嘴里化开的温度,我都记得。”龙睿熙低头摸着校服口袋,里面装着妈妈给的水果糖,“妈妈总说奶奶是‘很好的人’,爸爸不说,但每次我写奶奶,他都会坐在旁边翻老照片,翻着翻着眼睛就红了。”

关于“AI写作”的质疑,龙睿熙说得很平静:“有人说‘14岁写不出这么戳人的句子’,可那糖罐子的甜是我踮脚够的,是奶奶没关水龙头就跑过来抱我的急,是我后来尝错盐时的苦——这些感觉,AI能写出来吗?”他掏出作文本翻到最后一页,上面有他用铅笔补的话:“星星在天上,我的星星在罐子里。”

童老师后来有点后悔:“我不该用成人的眼光改作文结构,孩子原来写‘幸福从罐子里跑出来,弥漫了整个屋子’,我觉得太直白,改成‘幸福像糖丝一样缠满屋子’——现在才明白,最打动人的从来不是华丽的修辞,是孩子眼里‘没过滤的想念’。”

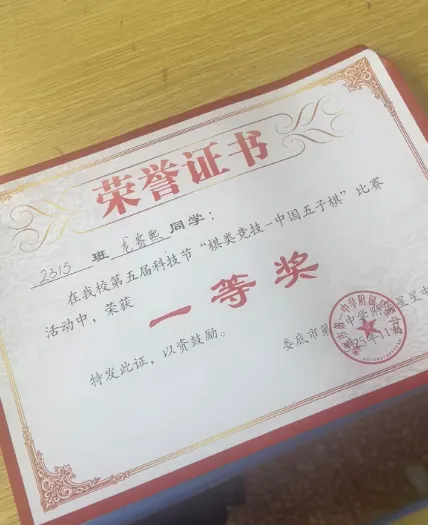

龙睿熙的同桌说,他平时喜欢打羽毛球,五子棋下得特别好,上次运动会还拿了跑步第三名——“他不是什么‘作文天才’,就是我们班那个总帮同学捡铅笔、会把旧手帕带在书包里的龙睿熙。”

离开学校时,夕阳把教学楼的影子拉得很长,龙睿熙抱着作文本往教室走,路过走廊的窗户,里面传来同学的笑声:“龙睿熙,你作文里的奶奶,是不是跟我奶奶一样,会把糖藏在枕头底下?”他停下脚步,回头笑:“嗯,比你的糖更甜。”

其实哪有什么“天生的文字高手”?不过是一个14岁的孩子,把藏在心里的“想念”,写成了所有人都懂的“糖”——而那些关于“被捧太高”的担心,关于“找恶评”的清醒,不过是他用自己的方式,守住这份“糖”的温度。毕竟,最珍贵的亲情从来不是“写出来的华丽”,是“记在心里的、没说出口的”——就像龙睿熙说的:“奶奶没跟我说过‘爱’,可她抱我的时候,我就知道了。”

风里飘来食堂的饭香,龙睿熙的身影消失在走廊尽头,可他作文里的“月亮”“糖罐子”“围裙”,却像落在心上的小种子,慢慢发了芽——原来最戳人的文字,从来都是“用真心写真心”。